Zisterzienserkloster Rüde

| Zisterzienserkloster Rüde | |

|---|---|

| Lage | Schleswig-Holstein |

| Liegt im Bistum | Bistum Schleswig |

| Koordinaten: | 54° 49′ 53,4″ N, 9° 32′ 38,8″ O |

| Ordnungsnummer nach Janauschek |

502 (DII) |

| Gründungsjahr | 1192 |

| Jahr der Auflösung/ Aufhebung |

1538 |

| Mutterkloster | Kloster Esrom |

| Primarabtei | Kloster Clairvaux |

Das Zisterzienserkloster Rüde, Rude Kloster, Rus Regis (auch Rüde- oder Ryekloster genannt) befand sich von 1210 bis 1582 an der Stelle des heutigen Glücksburgs an der Flensburger Förde.

Das Zisterzienserkloster Rüde ging aus einer Niederlassung von Benediktinern hervor. Wann genau sich diese in der Nähe von Schleswig niederließen, ist nicht bekannt. Die erste Erwähnung dieses Benediktinerklosters findet sich in Urkunden, die im Zusammenhang mit seiner Auflösung 1192 niedergeschrieben wurden.[1] Eine Neugründung als Zisterzienserkloster in Guldholm hatte nur kurzen Bestand, ehe der Konvent 1210 nach Glücksburg umgesiedelt wurde. Im Zuge der Reformation 1538 säkularisiert, wurden die verlassenen Gebäude 1582 abgerissen. Der ehemalige Standort befindet sich am Grund des Schlossteiches von Schloss Glücksburg.

Vorgeschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Michaelis-Kloster Schleswig[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Das möglicherweise schon vor 1100 als Kanonikerstift gegründete Michaelis-Kloster in Schleswig war vermutlich das älteste Kloster in Schleswig-Holstein.[2] Um 1170 siedelten sich die Domherrn am Schleswiger Dom an, worauf Benediktiner die leerstehenden Räumlichkeiten übernahmen und sie erweiterten.[3]

1191/92 wurde dieses Kloster aufgelöst, angeblich wegen des unsittlichen Lebens im damaligen Doppelkloster, wie die Chronik Narratio de Monasterio S. Michaelis apud Slesvicum et de Fundatione Monasterii Aureae Insulae von 1289 berichtet.[4] Die Mönche wurden in das neugegründete Zisterzienserkloster in Guldholm umgesiedelt und zur Übernahme der strengeren Regel verpflichtet, der Großteil des Klosterbesitzes wurde dem neuen Kloster überschrieben.[1] Acht Nonnen blieben im Konvent zurück, seelsorgerlich betreut von vier zurückgebliebenen Mönchen. Die übrigen nach Guldholm umgesiedelten Mönche kehrten 1192 in ihr altes Kloster zurück, konnten sich jedoch dort nicht lange halten, da die Klostereinnahmen nun an Guldholm flossen. Als die Nonnen 1194 in das neugegründete Benediktinerinnenkloster St.-Johannis vor Schleswig umzogen, verfügten die zurückgekehrten Mönche über gar keine Einnahmen mehr, was zum sogenannten „Mönchekrieg“ führte. Was aus ihnen nach dem päpstlichen Schiedsspuch von 1196, der die Überschreibung des Klosterbesitzes an Guldholm bestätigte, wurde, ist nicht bekannt.[5]

Die Klosterkirche St. Michaelis auf dem Berge war ein romanischer Rundbau aus dem 12. Jahrhundert.[6] Die dreigeschossige Rundkirche mit einer östlichen Halbrundapsis wurde nach dem Vorbild der Jerusalemer Grabeskirche errichtet und war möglicherweise ursprünglich ein Baptisterium und / oder, wie das Patrozinium des Erzengels Michael nahelegt, eine Begräbniskapelle wie die Michaelskirche in Fulda.[7] Sie war aus Tuff und Granit errichtet. Um 1170 wurde die Rundkirche durch einen zweigeschossigen, die Kirche zu drei Viertel umgebenden Umgang auf einen Durchmesser von 25 m vergrößert. Zwölf Säulen trennten die ursprüngliche Kirche und den Umgang. Bei archäologischen Untersuchungen wurden in den Erweiterungsbau Bauplastiken aus der Schleswiger Dombauhütte gefunden, wie sie sich auch am Dom selbst befinden.

Nach Auflösung des Klosters wurde die Michaeliskirche als Pfarrkirche weitergenutzt und mehrfach umgebaut und erweitert. 1643 ließ Herzog Friedrich III. von Schleswig-Holstein-Gottorf die Kirche mit einer quadratischen Kirchenschiff nach Westen erweitern und mit einem Turm versehen. Ein Teil der runden Außenwände und vier Säulen wurden dafür entfernt. Nach längerer Vernachlässigung stürzte die Kirche bei Restaurierungsarbeiten 1870 ein und wurde 1874 durch einen (1971 wieder abgerissenen) Neubau ersetzt.[8]

Neugründung in Guldholm[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

1191 gründete der Schleswiger Bischof Waldemar das Kloster Aurea Insula (Goldinsel = Guldholm) neu auf einer Insel im Langsee[9] bei Schleswig.[10] Für seine Klostergründung griff er auf sein Patrimonialgut, also das ihm von seinem Vater ererbte Land zurück. Waldemar, der später selbst Zisterziensermönch wurde, unterstellte seine Neugründung der Zisterzienserregel als Filiation (Tochterkloster) des Klosters Esrom auf Seeland. Neben den ehemaligen Benediktinermönchen aus dem Michaelis-Kloster gehörten zum Gründungskonvent Zisterzienser aus Esrom und möglicherweise auch anderen Klöster. Dass Waldemar als Sohn des dänischen Königs Knut V. selbst Ambitionen auf den Thron hatte, könnte er bei dieser Gründung auf seinem eigenen Land neben persönlicher Frömmigkeit auch politische Ziele verfolgt haben, denn Klöster spielten im damals noch gering besiedelten Schleswig-Holstein eine wichtige Rolle für die Urbarmachung und Förderung der Wirtschaft.[5]

Die Weihe des Kloster fand am 23. Mai 1191 statt.[11] Die Bauten waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertiggestellt, denn erst am 22. Juni 1192 wurden auch der Kirchhof und ein ambitus, ein Umgang, möglicherweise ein Kreuzgang, geweiht.[12] Bei einer Begehung des Gebiets 1985 gefundene Fundamentsteine und Feldbrandziegel sprechen dafür, dass die Konventgebäude nicht nur aus Holz gebaut worden waren.[9]

Ende 1192 wurde Bischof Waldemar von König Knut VI. abgesetzt und gefangen genommen, worauf die Benediktinermönche in ihr altes Kloster in Schleswig zurückkehrten. Mehrere Jahre stritten sie um die Rückgabe der dem Michaelis-Kloster zugeordneten Besitztümer, was als „Mönchekrieg“ in die Chroniken einging. Es soll sogar zu Überfällen der weitgehend einkommenslosen Schleswiger Benediktiner auf die Zisterzienser in Guldholm gekommen sein.[5] 1196 entschied ein päpstliches Schiedsgericht schließlich zugunsten von Guldholm und für die Änderung der Ordensregel. Den Zisterziensern half dabei, dass sie von der Treue zu Bischof Waldemar abrückten und als Patron den Schleswiger Herzog, den späteren König Waldemar II., anerkannten.[11] Dessen Bruder, König Knut VI., bestätigte 1196 die päpstliche Entscheidung. In derselben Urkunde bestätigte er auch die von Nicolaus I., Waldemars Nachfolger als Bischof von Schleswig, vorgenommene Schenkung des bischöflichen Anteils an den Abgaben der Kirchspiele St. Michaelis auf dem Berge, Kahleby, Nübel und Tolk an das neue Kloster zu. Außerdem besaß das Kloster weitverstreuten Landbesitz sogar auf Eiderstedt und Alsen.[13]

Das Guldholmer Kloster hatte nicht lange Bestand. Es wurde 1209/10 aus unbekannten Gründen nach Holdernes-Brotorp. Dass die ungünstige Lage im Überschwemmungsgebiet den Umzug notwendig gemacht hatte, erscheint eher unwahrscheinlich, da der Wasserspeigel des Langsees damals deutlich niedriger lag als heute. Vermutlich spielten vor allem politische Gesichtspunkte eine Rolle. Der nach vierzehnjähriger Gefangenschaft 1206 wieder als Erzbischof von Hamburg-Bremen eingesetzte Waldemar wurde schon 1208 von Papst Innozenz III. erneut abgesetzt, blieb aber Konkurrent des Königs Waldemar II. Möglicherweise wollte der König den einflussreichen Zisterzienserorden durch das Geschenk des neuen Klosterlandes näher an sich binden.[5] Das Gut Guldholm gehörte später dem Schleswiger Herzog Erich I., der es Mitte des 13. Jahrhunderts dem Bistum Schleswig schenkte. Auf dem Gebiet des aufgelassenen Klosters befand sich bis 1312 noch eine Curia, ein Wirtschaftshof des Schleswiger Bischofs.[5] Außer einigen Fundamentsteinen und Ziegelbrocken im Langsee ist von dem Guldholmer Kloster nichts mehr zu sehen.[14] Die ehemalige Insel, inzwischen eine Halbinsel, befindet sich im Privatbesitz.

Rus Regis oder Rudekloster[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Klostergebäude wurden auf von König Waldemar II. geschenkten Gelände an der Munkbrarupau im Kirchspiel Holdernes-Brotorp errichtet. Nach alter Überlieferung nannte man das Kloster deshalb Rus Regis oder „Königsfeld“.[15] Der spätere Name von Holdernes-Brotorp, Munkbrarup, verweist auf die Mönche.

In der Nachbarschaft, auf der heutigen Schwaneninsel, befand sich vermutlich eine ältere Turmhügelburg. Im Dezember 1210 wurde im neu errichteten Kloster zum ersten Mal die Regel verlesen, was darauf hinweist, dass die Klostergebäude zu diesem Zeitpunkt weitgehend fertiggestellt waren.[16] Mit der Gründung des Klosters begann die Besiedlung und Urbarmachung des nördlichen Angeln. Die Mönche stauten zudem den Mühlensee an, der heute zumeist Rüder See genannt wird, und errichteten auch in Frörup eine noch heute existierende Wassermühle.

1237 erlangte das Kloster weitgehende Unabhängigkeit vom Landesherrn und eine eigene Gerichtsbarkeit.

Wegen seiner Grenzlage zwischen königlichem und bischöflichen Herrschaftsgebiet war das Rude-Kloster immer wieder in Streitigkeiten mit dem dänischen König und dem Schleswiger Bischof verwickelt. So wurde Abt Arnfast 1261 von Jakob Erlandsen, den Erzbischof von Lund, zum Bischof von Arhus geweiht. Arnfast war ein Parteigänger des Bischofs, der seit langem im Streit mit König Christoph I. stand und sich geweigert hatte, dessen neunjährigen Sohn Erik V. Klipping zu krönen. Christoph war 1259 verstorben und seine Witwe Margarete Sambiria sprach sich gegen Arnfast aus, der in sein Kloster zurückkehrte, wo er vor 1263 starb. Bald wurden Gerüchte laut, dass Arnfast verantwortlich für den plötzigen Tod von König Christoph I. sei: Er habe ihn mit Wein beim Abendmahl vergiftet. Letzteres behauptete zumindest Hans Svaning (1503–1584) in seiner Danmarkshistorie.[17]

1284 löste der Schleswiger Bischof Jakob das Kloster auf, nachdem er ihm im Jahr zuvor bereits den Zehnten entzogen hatte. 1299 stellte es König Erik VI. Menved gegen die Angriffe des Bistums unter seinen Schutz. Erst seit den 1420er Jahren unterstand das Territorium des Klosters eindeutig dem dänischen König,[18] doch kam es auch danach zu Auseinandersetzungen mit dem Schleswiger Domkapitel.

Beschreibung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

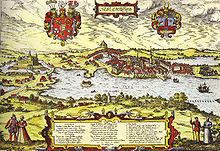

Die Karte von Marcus Jordanus von 1559 zeigt die einzige Abbildung des Klosters zur Zeit seines Bestehen. Das „Ruekloster“ ist als schlichtes Haus mit Stufengiebel abgebildet, das durch einen Wehrgang mit einem Wehrturm verbunden ist. Bei dem Gebäude, dessen Westgiebel als Stufengiebel gestaltet ist und an das im Osten ein niedriger Chor angebaut ist, handelt es sich vermutlich um die Klosterkirche. Es ist anzunehmen, dass sie entsprechend den zisterzienischen Bauvorschriften schlicht war. Ob sie einen Dachreiter besaß, wie auf der wohl erst nach dem Abbruch der Klosteranlage gezeichneten Karte aus der Holsteinischen Chronica des Andreas Angelus von 1596 zu erkennen, ist nicht belegt.[19] Die Darstellung dieser Karte mit den eng an die Kirche angebauten kleinen Gebäuden entspricht nicht völlig den Ergebnissen der archäologischen Untersuchungen.

Archäologische Untersuchungen erbrachte 2005, dass es sich bei der Klosterkirche um eine dreischiffige Basilika mit nahezu quadratischem Querhaus, rechteckiger Vierung und quadratischem Chor mit flachem Abschluss handelte. An den Querhausarmen waren je zwei glatt geschlossene Chornebenkapellen angebaut.[20] Die Größe von 63 Metern Länge und 30 Metern Breite entsprach den Abmessungen des Ratzeburger Doms. Erkennbar ist, dass der Grundriss sich ähnlich wie bei dem ebenfalls von Esrom aus gegründeten Kloster Sorø an den Vorschriften Bernhards von Clairvaux zum Kirchbau orientiert.[21] In der Vierung der Kirche hing ein Triumphkreuz, das sich seit 1582 in der Laurentiuskirche Munkbrarup befindet und damit als vermutlich einziges Teil der Kirchenausstattung erhalten blieb.[22]

Nördlich der Kirche befand sich der Friedhof. Die Klausur schloss sich südlich an. Die Gebäude waren um einen quadratischen Kreuzgang angeordnet. Das Dormitorium befand sich vermutlich im oberen Geschoss des Ostflügels über dem Kapitelsaal und dem beheizbaren Winterrefektorium. Die Gebäude südlich und westlich des Kreuzganges sind nicht erhalten.[23]

Besitz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Das Guldholmer Kloster besaß einerseits Einkommen aus den Kirchspiele St. Michaelis auf dem Berge, Kahleby, Nübel und Tolk und andererseits weitverstreuten Landbesitz sogar auf Eiderstedt und Alsen. Bei der Verlegung nach Glücksburg wies der Bischof dem nunmehrigen Rus Regis (= königliche Rodung) oder Rudekloster 1209 im Tausch gegen Guldholmer Einkünfte die Bischofszehnten in Munkbrarup, Grundhof und Broacker zu. Zudem hatte das Kloster zudem das Kirchenpatronat über die Kirche von Munkbrarup.[12] Auch die Geltinger Kirche war spätestens 1427 dem Kloster inkorporiert und zehntpflichtig.[24]

1433 erhielt das Rudekloster das Recht an den Einkünften der Wallfahrtsstätte Klues. Um 1400 hatte Papst Bonifatius IX. die Kapelle neben dieser wundersamen Einsiedelei nördlich von Flensburg als heilig erklärt und Wohltätern und Besuchern vier Jahre und 40 Tage Ablass zugesprochen. Der Sage nach machte das Gebet zur heiligen Anna krankes Vieh gesund.[25] Das Kloster hatte eine rivalisierende Verbindung zum städtischen Flensburger Franziskanerkloster. Beide Klöster standen meist treu zum dänischen König, zum Herzog von Schleswig und zu den Grafen von Holstein.

Einer von Papst Leo X. ausgestellten Urkunde lässt sich entnehmen, dass das Kloster bereits 1514 verarmt und in einem baulich schlechten Zustand war, nachdem ein Teil der Gebäude einem Brand zum Opfer gefallen war.[19]

Auflösung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nach Einführung der Reformation 1538 wurde das Kloster evangelisch, aber erst nach dem Rücktritt von Johannes Hildebrand, des letzten vor der Reformation gewählten Abtes 1557, säkularisiert.[26] Der Klosterbesitz war bereits bei der Landesteilung in Schleswig-Holstein 1544 an Herzog Hans von Schleswig-Holstein-Hadersleben gefallen, der ihn als landwirtschaftlichen Betrieb führte.[12] Während seiner Regierungszeit wurde der Flensburger Reformator Gerd Slewert, der bereits seit 1541 evangelische Gottesdienste im Kloster hielt, der letzte Abt. Er richtete im Klostere eine Schule ein, in der künstige Pastoren ausgebildet werden sollten.[27]

Nach dem Brand der Munkbraruper Laurentiuskirche 1565, deren Patronat das Kloster seit seiner Gründung innehatte, diente die baufällige Klosterkirche auch als Gemeindekirche.[19]

Herzog Hans der Ältere starb 1580. 1582 gelangte das Kloster in den Besitz von Herzog Johann von Schleswig-Holstein-Sonderburg, der es wie das ihm ebenfalls zugefallene Kloster Reinfeld sogleich abreißen und auf dem Grund sein neues Glücksburger Schloss erbauen ließ. Rund um das Schloss ließ er die Munkbraruper Au zum heutigen Schlossteich aufstauen, in dem die Überreste des Klosters versanken.

Spuren des Klosters[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Von den Bauten des Rudeklosters hat sich nichts mehr erhalten, denn aus den Abbruchsteinen wurde Schloss Glücksburg errichtet: Als Baumaterial für das Fundament wurden Granitquader der alten Klosterkirche verwendet, viele der Ziegelsteine für den Backsteinbau. Die Fundamente des Klosters versanken im neuen Schlossteich in der aufgestauten Munkbraruper Au.

Vom Inventar blieb das Triumphkreuz der Klosterkirche erhalten, das heute – etwas gekürzt – als Altarkreuz in der im Jahr des Abbruchs vom Schlossbaumeister Nikolaus Karies erneuerten Munkbraruper Laurentiuskirche dient.[28] Es wurde auch diskutiert, ob die Passionsfolge in der Hüruper Marienkirche ursprünglich vom Lettner des Klosters stammen könnte.[29] Ein Messkelch und eine Patene aus dem Zisterzienserkloster, beide vermutlich um 1450 hergestellt, kamen 1582 ins Flensburger Heilig-Geist-Hospital und gelangten von dort 1923 ins Städtische Museum Flensburg, sind aber seit 1948 verschollen.[30]

Quellen über das Klosterleben sind kaum vorhanden. Sie wurden 1786 bei einem Brand im Glücksburger Schloss vernichtet. Daher war lange nicht bekannt, wo genau das Kloster lag.[19] Beim Ablassen des Wassers des Wasserschlosses wurden bereits in früheren Jahrhunderten Mauerfragmente von Nebengebäuden des ehemaligen Klosters und Gräber von Mönchen gesichtet. 1710 ließ Herzog Philipp Ernst von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (reg. 1698–1729) den Fußboden eines Zimmers im zweiten Obergeschoss des Nordwestturms des Schlosss mit einem Ornament aus Brettern auslegen, die aus den Gräbern der Mönche geborgen worden waren. Der herzogliche Kammerinspektor Johann Christian Gude berichtete 1788 in seinem Bericht von der Halbinsel Sundewitt und dem Glücksburgschen Erblande von Grundrissen der Kirche, Wohngebäuden, einer Schmiede, einer Bäckerei, eines Friedhofs mit mehr als tausend Bestattungen und einem Wehrturm, die ans Licht kamen, als unter Herzog Friedrich 1763 erneut das Wasser des Schlossteiches abgelassen wurde. Man habe sogar noch gut erhaltene Leichen der Mönche in ihrem Habit gefunden.[31]

Gezielte Ausgrabungen fanden erstmals 1962 und 1969 statt, als das Wasser des Schlossteichs abgelassen war. Dabei wurden Gebäudereste und Gräber gefunden, die jedoch nicht eindeutig dem Kloster zugeordnet werden konnten. Im Oktober 2005 wurde das Wasser des Schlossteiches erneut abgelassen. Durch das Archäologische Landesamt, das Institut für Geowissenschaften und die Stiftung Schloss Glücksburg wurden geomagnetische Untersuchungen des trockengefallenen Bodens des Schlossteiches vorgenommen. Dabei fanden sich bisher metallene Kleingegenstände wie zum Beispiel Gürtelschnallen aus Kupfer oder Bronze, Zapfhähne, Buchverschlüsse, Fensterblei, ein Siegel und Münzen aus dem 13. bis 16. Jahrhundert. Durch Bodenradar und geomagnetische Kartierung wurden die exakte Lage und Grundriss des Klosters festgestellt. Es lag etwa 50 Meter vom heutigen Schloss entfernt. Sichtbar wurden eine dreischiffige Basilika mit geradem Chorabschluss und ein Kreuzgang, an dessen Ostseite sich Fundamente der Klostergebäude erhalten haben. Die Südwestecke des Kreuzganges, am den sich vermutlich weitere Gebäude anschlossen, konnten nicht untersucht werden, da der Seeboden dort zu schlammig war.[32] Bei einem nordwestlich der Kirche entdeckten quadratischen Fundament handelt es sich möglicherweise um den auf der Jordanus-Karte abgebildeten Turm.[33]

Rezeption[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Geschichte des Mönchekriegs verarbeitete Detlev von Liliencron in seinem Gedicht Die schwarzen Mönche in Schleswig, das 1909 im Buch Gute Nacht erschien.[34]

Äbte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- 1250/1260: Arnfast

- 1536–1557: Johannes Hildebrand

- 1559–1561: Gerd Slewert

Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Hans Joachim Kuhlmann: Das Rudekloster und seine Vorgänger St. Michaelis – Schleswig und Guldholm. In: Jahrbuch des Angler Heimatvereins. Band 19, 1955, S. 81–87 (kloster-guldholm.de [abgerufen am 2. Juni 2024]).

- Johannes Stüdtje: Gedanken über den Wirkungsraum des Ryeklosters (Rüdekloster). In: Jahrbuch des Angler Heimatvereins. Band 28, 1964, S. 90–110.

- Heiko K. L. Schulze: Die Bauten des Rudeklosters in Glücksburg im 13. Jahrhundert. Zur Architektur der Zisterzienser in Norddeutschland. In: „Denk Mal!“ Zeitschrift für Denkmalspflege in Schleswig-Holstein. Band 13, 2006, S. 40–48 (schleswig-holstein.de [PDF]).

- Rolf Glawischning: 800 Jahre Rudekloster Glücksburg. In: Jahrbuch des Heimatvereins der Landschaft Angeln. Band 74, 2010, S. 236–241.

- Wolfgang Bauch: Archäologische Funde des Rudeklosters in Glücksburg – Ergebnisse der Oberflächenbegehungen von 2005. In: „Denk Mal!“ Zeitschrift für Denkmalspflege in Schleswig-Holstein. Band 19, 2012, S. 98–105.

- Kurt Villads Jensen u. a.: Rude. Zisterzienser. In: Oliver Auge, Katja Hillebrand (Hrsg.): Klosterbuch Schleswig-Holstein und Hamburg. Klöster, Stifte und Konvente von den Anfängen bis zur Reformation. Band 2. Regensburg 2019, S. 505–535.

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Klöster in Schleswig-Holstein. In: geschichte-s-h.de. Abgerufen am 2. Juni 2024.

- Rudekloster. In: Klosterprojekt der Uni Kiel. Abgerufen am 2. Juni 2024.

- Guldholm. In: Klosterprojekt der Uni Kiel. Abgerufen am 2. Juni 2024.

- Kloster Guldholm – Aurea Insula. Bischof Waldemars goldene Insel im Langsee. Abgerufen am 2. Juni 2024.

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- ↑ a b Hans Joachim Kuhlmann: Das Rudekloster und seine Vorgänger St. Michaelis – Schleswig und Guldholm. In: Jahrbuch des Angler Heimatvereins. Band 19, 1955, S. 81–87; hier S. 82.

- ↑ Glauben – Wissen – Leben. Klöster in Schleswig-Holstein. Ausstellungsbegleitband der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek. Kiel 2011, S. 315.

- ↑ Christian Radtke: Schleswig. Benediktiner. In: Oliver Auge, Katja Hillebrand (Hrsg.): Klosterbuch Schleswig-Holstein und Hamburg. Klöster, Stifte und Konvente von den Anfängen bis zur Reformation, Bd. 2. Regensburg 2019, S. 538–545, hier S. 538 f.

- ↑ Narratio de Monasterio S. Michaelis apud Slesvicum et de Fundatione Monasterii Aureae Insulae. Chronik des Klosters Guldholm. In: Jakob Langebek u. a. (Hrsg.): Scriptores rerum Danicarum medii aevi. Band V. København 1783, S. 379–383 (kloster-guldholm.de [abgerufen am 2. Juni 2024]).

- ↑ a b c d e Sönke Preck: Kloster Guldholm. Juli 2022, abgerufen am 2. Juni 2024.

- ↑ Rekonstruktionszeichnungen in Richard Haupt: Die Bau und Kunstdenkmäler der Provinz Schleswig-Holstein, Bd. 2. Kiel 1888, S. 315 ff.

- ↑ Christian Radtke: Schleswig. Benediktiner. In: Oliver Auge, Katja Hillebrand (Hrsg.): Klosterbuch Schleswig-Holstein und Hamburg. Klöster, Stifte und Konvente von den Anfängen bis zur Reformation, Bd. 2. Regensburg 2019, S. 538–545, hier S. 539 f.

- ↑ Katja Hillebrand: Schleswig. Benediktiner. In: Oliver Auge, Katja Hillebrand (Hrsg.): Klosterbuch Schleswig-Holstein und Hamburg. Klöster, Stifte und Konvente von den Anfängen bis zur Reformation, Bd. 2. Regensburg 2019, S. 545–553.

- ↑ a b Hans Zech: Zur Lage des aufgelassenen Zisterzienserklosters Guldholm 1192–1210. In: Die Heimat – Zeitschrift für Natur- und Landeskunde von Schleswig-Holstein und Hamburg. Band 94, Nr. 11/12, November 1987 (kloster-guldholm.de [abgerufen am 2. Juni 2024]).

- ↑ Glauben – Wissen – Leben. Klöster in Schleswig-Holstein. Ausstellungsbegleitband der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek. Kiel 2011, S. 247.

- ↑ a b Kurt Villads Jensen u. a.: Rude. Zisterzienser. In: Oliver Auge, Katja Hillebrand (Hrsg.): Klosterbuch Schleswig-Holstein und Hamburg. Klöster, Stifte und Konvente von den Anfängen bis zur Reformation. Band 2. Regensburg 2019, S. 505–535, hier S. 506.

- ↑ a b c Heiko K. L. Schulze: Die Bauten des Rudeklosters in Glücksburg im 13. Jahrhundert. Zur Architektur der Zisterzienser in Norddeutschland. In: „Denk Mal!“ Zeitschrift für Denkmalspflege in Schleswig-Holstein. Band 13, 2006, S. 40–48; hier S. 40.

- ↑ Hans Joachim Kuhlmann: Das Rudekloster und seine Vorgänger St. Michaelis – Schleswig und Guldholm. In: Jahrbuch des Angler Heimatvereins. Band 19, 1955, S. 81–87; hier S. 83 f.

- ↑ Dieter-Jürgen Mehlhorn: Klöster und Stifte in Schleswig-Holstein. 1200 Jahre Geschichte, Architektur und Kunst. Ludwig, Kiel 2007, S. 126.

- ↑ Johann Christian Gude: Bericht von der Halbinsel Sundewitt und dem Glücksburgschen Erblande, nebst einer kurzen Historischen Nachricht von dem Fürstlich-Glücksburgschen Hause. Kortens Buchhandlung, Flensburg / Leipzig 1788, S. 89–91 (google.de).

- ↑ Heiko K. L. Schulze: Die Bauten des Rudeklosters in Glücksburg im 13. Jahrhundert. Zur Architektur der Zisterzienser in Norddeutschland. In: „Denk Mal!“ Zeitschrift für Denkmalspflege in Schleswig-Holstein. Band 13, 2006, S. 40–48; hier S. 46.

- ↑ Erik Lund Jensen: Arnfast. In: Svend Cedergreen Bech, Svend Dahl (Hrsg.): Dansk biografisk leksikon. Begründet von Carl Frederik Bricka, fortgesetzt von Povl Engelstoft. 3. Auflage. Band 1: Abbestée–Bergsøe. Gyldendal, Kopenhagen 1979, ISBN 87-01-77362-3 (dänisch, biografiskleksikon.lex.dk).

- ↑ Kurt Villads Jensen u. a.: Rude. Zisterzienser. In: Oliver Auge, Katja Hillebrand (Hrsg.): Klosterbuch Schleswig-Holstein und Hamburg. Klöster, Stifte und Konvente von den Anfängen bis zur Reformation. Band 2. Regensburg 2019, S. 505–535, hier S. 511.

- ↑ a b c d Heiko K. L. Schulze: Die Bauten des Rudeklosters in Glücksburg im 13. Jahrhundert. Zur Architektur der Zisterzienser in Norddeutschland. In: „Denk Mal!“ Zeitschrift für Denkmalspflege in Schleswig-Holstein. Band 13, 2006, S. 40–48; hier S. 41.

- ↑ Heiko K. L. Schulze: Die Bauten des Rudeklosters in Glücksburg im 13. Jahrhundert. Zur Architektur der Zisterzienser in Norddeutschland. In: „Denk Mal!“ Zeitschrift für Denkmalspflege in Schleswig-Holstein. Band 13, 2006, S. 40–48; hier S. 42.

- ↑ Glauben – Wissen – Leben. Klöster in Schleswig-Holstein. Ausstellungsbegleitband der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek. Kiel 2011, S. 33.

- ↑ Das mittelalterliche Triumpfkreuz. In: Ev.-Luth. Kirchengemeinde Munkbrarup. Abgerufen am 2. Juni 2024.

- ↑ Heiko K. L. Schulze: Die Bauten des Rudeklosters in Glücksburg im 13. Jahrhundert. Zur Architektur der Zisterzienser in Norddeutschland. In: „Denk Mal!“ Zeitschrift für Denkmalspflege in Schleswig-Holstein. Band 13, 2006, S. 40–48; hier S. 42–44.

- ↑ Kurt Villads Jensen u. a.: Rude. Zisterzienser. In: Oliver Auge, Katja Hillebrand (Hrsg.): Klosterbuch Schleswig-Holstein und Hamburg. Klöster, Stifte und Konvente von den Anfängen bis zur Reformation. Band 2. Regensburg 2019, S. 505–535, hier S. 516.

- ↑ Karl Müllenhoff: Sagen, Märchen und Lieder der Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg. Nr. 139. Kiel 1845, S. 111 (zeno.org).

- ↑ Mehlhorn: Klöster und Stifte in Schleswig-Holstein. 1200 Jahre Geschichte, Architektur und Kunst. S. 127.

- ↑ Kurt Villads Jensen u. a.: Rude. Zisterzienser. In: Oliver Auge, Katja Hillebrand (Hrsg.): Klosterbuch Schleswig-Holstein und Hamburg. Klöster, Stifte und Konvente von den Anfängen bis zur Reformation. Band 2. Regensburg 2019, S. 505–535, hier S. 517 und 519.

- ↑ Ulrike Nürnberger: Triumphkreuz. In: Uwe Albrecht (Hrsg.): Corpus der mittelalterlichen Holzskulptur und Tafelmalerei in Schleswig-Holstein. Bd. IV.1: Die Kirchen im Landesteil Schleswig. Aventoft bis Nordhackstedt. Ludwig, Kiel 2019, S. 469–475.

- ↑ Ulrike Nürnberger: Siebenteilige Relieffolge mit Passionsszenen. In: Uwe Albrecht (Hrsg.): Corpus der mittelalterlichen Holzskulptur und Tafelmalerei in Schleswig-Holstein. Bd. IV.1: Die Kirchen im Landesteil Schleswig. Aventoft bis Nordhackstedt. Ludwig, Kiel 2019, S. 258–268, hier S. 264.

- ↑ Katja Hillebrand: Rude. Zisterzienser. In: Oliver Auge, Katja Hillebrand (Hrsg.): Klosterbuch Schleswig-Holstein und Hamburg. Kloster, Stifte und Konvente von den Anfängen bis zur Reformation. Band 2. Schnell & Steiner, Regensburg 2019, S. 525 f.

- ↑ Johann Christian Gude: Bericht von der Halbinsel Sundewitt und dem Glücksburgschen Erblande, nebst einer kurzen Historischen Nachricht von dem Fürstlich-Glücksburgschen Hause. Kortens Buchhandlung, Flensburg / Leipzig 1788, S. 93 (google.de).

- ↑ Rudekloster. Abgerufen am 2. Juni 2024.

- ↑ Heiko K. L. Schulze: Die Bauten des Rudeklosters in Glücksburg im 13. Jahrhundert. Zur Architektur der Zisterzienser in Norddeutschland. In: „Denk Mal!“ Zeitschrift für Denkmalspflege in Schleswig-Holstein. Band 13, 2006, S. 40–48; hier S. 44.

- ↑ Detlev von Liliencron: Die schwarzen Mönche in Schleswig. In: Gute Nacht. Hinterlassene Gedichte. Berlin 1909, S. 59–62 (zeno.org [abgerufen am 2. Juni 2024]).